國(guó)家級(jí)

花朝戲

花朝戲

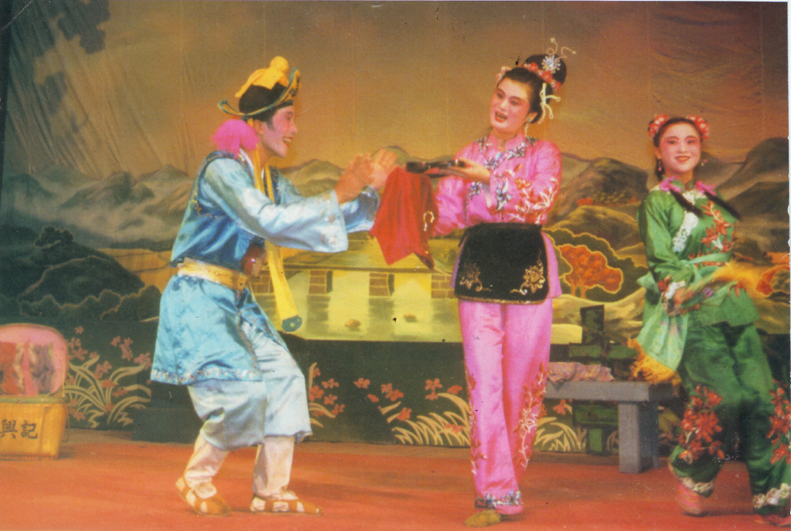

花朝戲起源于明清宗教色彩濃厚的神朝。神朝是客家民俗活動(dòng)一種形式,神朝祭祀使用的廟堂音樂(lè)與民間小調(diào)相互融合,,發(fā)展成為民間特色的花朝音樂(lè),,并發(fā)展了花朝唱腔。戲中道白、唱詞采用客家方言。1904年由紫金縣人葉春林創(chuàng)建了第一個(gè)花朝戲班。隨后紫華春,、慶祥春、慶長(zhǎng)春,、定華春,、勝華春等戲班相繼出現(xiàn),盛時(shí)全縣有19個(gè)戲班,,100多藝人,。后來(lái)流行于粵東客家地區(qū)十多個(gè)縣、市,,至今已有百多年的歷史,。

1958年,紫金縣花朝戲劇團(tuán)成立,,花朝戲迎來(lái)新的發(fā)展時(shí)期,,數(shù)以百計(jì)的創(chuàng)作、改編,、移植的新劇目搬上城鄉(xiāng)舞臺(tái),。1963年我縣花朝戲劇團(tuán)在廣州演出時(shí),主要演員受到周恩來(lái)總理親切接見(jiàn),。中國(guó)現(xiàn)代最杰出戲劇家曹禺為花朝戲題贈(zèng)“山溝里的山茶花”,。1992年參加文化部在泉州市舉行的全國(guó)“天下第一團(tuán)”劇目展演。1999年紫金縣被省文化廳授予“民族民間藝術(shù)(花朝戲藝術(shù))之鄉(xiāng)”稱(chēng)號(hào) ,。2006年5月,,花朝戲被國(guó)務(wù)院列入首批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

花朝戲題材多數(shù)取自于民間傳說(shuō),、民間故事,,宣揚(yáng)忠貞愛(ài)國(guó)、懲惡揚(yáng)善,、向往婚姻自由等積極主題。尤其是客家人所崇尚的儒家思想,、耕讀傳家,、崇文重教等人文精神,在花朝戲中得到了充分展示,。劇本唱詞的發(fā)展,,帶有社會(huì)形態(tài)轉(zhuǎn)變中的許多特點(diǎn),,如審美觀點(diǎn)、價(jià)值觀念的轉(zhuǎn)變等在作品中時(shí)有體現(xiàn),。因此,,花朝戲無(wú)論從民間文學(xué)、民間音樂(lè),、民俗文化,、宗教文化等方面都具有較深的文化底蘊(yùn)和學(xué)術(shù)研究的歷史價(jià)值和文化價(jià)值。

近年來(lái),,創(chuàng)作了革命題材大戲《烈火紅顏》以及小戲《溪水長(zhǎng)流》,、《守土情深》、《收網(wǎng)行動(dòng)》,、《大漠胡楊》,、《農(nóng)保情》、《下訪》,、《抗洪歸來(lái)》等花朝戲小戲,;移植了《婚姻大事》、《十里花香》,、《浪子情緣》,、《云翠仙》等一批大型劇目。平均每年創(chuàng)作花朝戲劇目2至3個(gè),,移植劇目1至2個(gè),。2008年組織劇目參加上海世博會(huì)展演,2010年花朝小戲《溪水長(zhǎng)流》參加全省綜治信訪維穩(wěn)中心建設(shè)專(zhuān)題文藝匯演榮獲一等獎(jiǎng),。2011年傳統(tǒng)劇目《雙花緣》參加第十一屆廣東省藝術(shù)節(jié)匯演榮獲劇目獎(jiǎng),。2012年花朝歌舞《對(duì)花》參加河源市舉辦的中國(guó)客家文化節(jié)開(kāi)幕式藝術(shù)精品匯演榮獲銀獎(jiǎng),同年劇團(tuán)應(yīng)邀赴澳門(mén)演出《圓鏡記》等節(jié)目,。2013年花朝戲選段“天上牛郎織女星”參加第九屆廣東少兒藝術(shù)花會(huì)展演榮獲銅獎(jiǎng),;同年赴香港演出花朝戲精選唱段等節(jié)目;同年舉辦了首屆花朝戲展演大型活動(dòng),,30個(gè)花朝小戲(折子戲)節(jié)目在縣城文化廣場(chǎng)舞臺(tái)進(jìn)行了展演,,演員達(dá)200多人;同年劇團(tuán)首次走出國(guó)門(mén)赴馬來(lái)西亞庇市演出,。近年來(lái),,縣花朝戲劇團(tuán)認(rèn)真開(kāi)展送戲下鄉(xiāng)和花朝戲進(jìn)校園活動(dòng),每年演出近百場(chǎng),。

- 下一篇:沒(méi)有了